Wer digitale Angebote zur Gesundheitsförderung oder Prävention entwickelt, steht oft vor der Frage: Wie lassen sich diese über Krankenkassen finanzieren?

Viele Software-Hersteller kennen die Erstattungsmöglichkeiten über den DiGA-Weg. Deutlich weniger bekannt ist der Monetarisierungsweg über die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP). Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) ermöglicht Anbietern, ihre digitalen Kurse (u.a. auch in Form von Apps) zertifizieren zu lassen, damit sie von Krankenkassen bezuschusst oder erstattet werden können. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Voraussetzungen dafür gelten und wie der Weg zur erfolgreichen ZPP-Zertifizierung aussieht.

Auch rein digitale Angebote, ohne persönliche Kursleitung, können nämlich unter gewissen Umständen durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert und von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden.

Überblick

- 1. Grundlage und Hintergrund

- 2. Was sind digitale Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote nach Kapitel 7?

- 3. Formate digitaler Angebote

- 4. Abgrenzung zur DiGA (Sonderkapitel)

- 5. Die vier Handlungsfelder der Prävention und Gesundheitsförderung

- 6. Kriterien & Leitfaden zur Zertifizierung digitaler Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote durch die ZPP

- 7. Nutzen und Wirtschaftlichkeit einer digitalen Präventionsanwendung

- 8. Weitere Wege in die Kostenerstattung durch Krankenkassen

- 9. Fazit

1. Grundlage und Hintergrund

Regulatorische Grundlage für die Arbeit der Zentralen Prüfstelle Prävention, die von allen gesetzlichen Krankenkassen gemeinsam getragen wird, ist der „Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbandes. Historischer Hintergrund dessen war die Erkenntnis, dass das Gesundheitssystem sich zu einseitig auf rein kurative Maßnahmen stützt, und dabei die (Primär-)Prävention vernachlässigt.

Um digitale Präventionsangebote gezielt zu fördern und so einen Beitrag zur Gesundheitsförderung der Versicherten sowie zur Entlastung des Gesundheitssystems zu leisten, wurde der § 20 SGB V geschaffen. Er verpflichtet die Krankenkassen, Leistungen zur Primärprävention und Gesundheitsförderung zu unterstützen und entsprechende Angebote zu fördern. Auf Grundlage dieses Paragraphen können Krankenkassen die Kosten für zertifizierte Präventionskurse ganz oder teilweise übernehmen – sofern diese dem GKV-Leitfaden Prävention entsprechen und von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) anerkannt sind.

Ursprünglich war dieser Pfad wohl eher für Kursangebote von z. B. Fitnessstudios und anderen Kursanbietern ausgelegt. Mit wachsendem Bewusstsein für die Bedeutung und Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen entstand aber auch die Notwendigkeit, einen Rahmen für digitale Präventionsangebote zu schaffen.

Bereits zuvor konnten digitale Formate nach Kapitel 5 anerkannt werden, allerdings nur, wenn sie einer klassischen Kursstruktur mit einer realen Kursleitung folgten, etwa über Videokonferenzen oder Online-Termine. 2020 wurde daher, ein Jahr nach Einführung der DiGA, das Kapitel 7 in den Leitfaden Prävention aufgenommen. Es schafft erstmals die Grundlage für nahezu vollständig digitale, selbstgesteuerte Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote, also Programme, die ohne direkte Kursleitung auskommen und eigenständig von den Versicherten genutzt werden können. Die Einweisung in die App und persönliche Unterstützung bei der Nutzung müssen jedoch weiterhin von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

2. Was sind digitale Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote nach Kapitel 7?

Digitale Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote nach Kapitel 7 des GKV-Leitfadens unterscheiden sich inhaltlich und formal deutlich von den klassischen Kursen nach Kapitel 5. Während Kapitel 5 eine feste Kursstruktur mit aufeinander aufbauenden Modulen und klar vorgegebenem Ablauf vorsieht, ermöglicht Kapitel 7 eine flexible Gestaltung der Intervention. Anbieter können Inhalte, Ablauf und Nutzungslogik frei konzipieren, solange die Wirksamkeit und Qualität nachgewiesen sind.

Auch formal gelten eigene Anforderungen. Neben einem schlüssigen Interventions- und Evaluationskonzept müssen Nachweise zur Datensicherheit, zum Datenschutz und zur Qualitätssicherung erbracht werden, etwa durch eine ISO-Zertifizierung. Kapitel 7 schafft damit den Rahmen für moderne, evidenzbasierte und technologisch vielfältige Präventionsangebote, die eigenständig digital umgesetzt werden können.

Während z.B. DiGA allerdings oft völlig ohne menschliche Leitung auskommen, muss es auch für ansonsten digital konzipierte Präventionsangebote eine Möglichkeit zur persönlichen Unterstützung geben. Die mit der Unterstützung betrauten Personen müssen dafür qualifiziert sein und übernehmen sowohl die Einführung in die Nutzung des Angebots als auch die Beantwortung individueller Rückfragen.

3. Formate digitaler Angebote

Grundsätzlich werden die folgenden Formate digitaler Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote im offiziellen Leitfaden unterschieden:

3.1 Internet-Interventionen

Internet-Interventionen, auch Online-Gesundheitstrainings genannt, sind meist verhaltensorientierte Trainingsprogramme, die speziell für die Nutzung über das Internet entwickelt wurden. Sie orientieren sich an bewährten Methoden aus klassischen Präsenztrainings und sind klar strukturiert aufgebaut. Teilnehmende werden dabei von einer Fachperson begleitet, die online Rückmeldungen gibt oder bei Fragen unterstützt. Diese Begleitung wird im Leitfaden als „E-Coaching“ bezeichnet. Typischerweise bestehen Internet-Interventionen aus vier bis zehn Einheiten, die in der Regel wöchentlich über einen Webbrowser am Computer oder Tablet durchgeführt werden.

3.2 Mobile Anwendungen

Mobile Anwendungen, also Gesundheits-Apps, verfolgen in der Regel ein Trainingsprinzip, das auf die regelmäßige und meist tägliche Ausführung eines bestimmten gesundheitsbezogenen Verhaltens ausgerichtet ist. Im Gegensatz zu Internet-Interventionen, die nach einer festgelegten Zahl an Einheiten abgeschlossen sind, zielen mobile Anwendungen stärker darauf ab, gesundes Verhalten dauerhaft in den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer zu integrieren.

Häufig beinhalten sie Funktionen zur Beobachtung oder Messung des eigenen Verhaltens und seiner Auswirkungen, etwa über digitale Tagebücher oder Sensoren. Die erfassten Daten können genutzt werden, um persönliche Ziele zu definieren, motivierende Rückmeldungen zu geben oder Fortschritte zu belohnen.

Mobile Anwendungen werden in der Regel auf dem Smartphone eingesetzt. Eine feste Struktur in Form von abgeschlossenen Trainingseinheiten gibt es meist nicht, da die Nutzung kontinuierlich und alltagsbegleitend erfolgt.

3.3 Hybride Trainingskonzepte

Hybride Trainingskonzepte verbinden die meist breiter angelegten Internet-Interventionen mit ihren längeren Nutzungsphasen mit mobilen Anwendungen, die durch häufigere, kürzere Nutzungseinheiten gekennzeichnet sind. Dadurch lassen sich strukturierte Lerneinheiten und alltagsnahe Übungsphasen miteinander kombinieren.

Ein Beispiel ist ein digitales Stressmanagement-Training, das aus mehreren aufeinander aufbauenden Lern- und Übungseinheiten besteht, die wöchentlich genutzt werden. Ergänzend dazu kann eine mobile Anwendung eingesetzt werden, die mehrmals täglich kurze Entspannungsübungen ermöglicht.

4. Abgrenzung zur DiGA (Sonderkapitel)

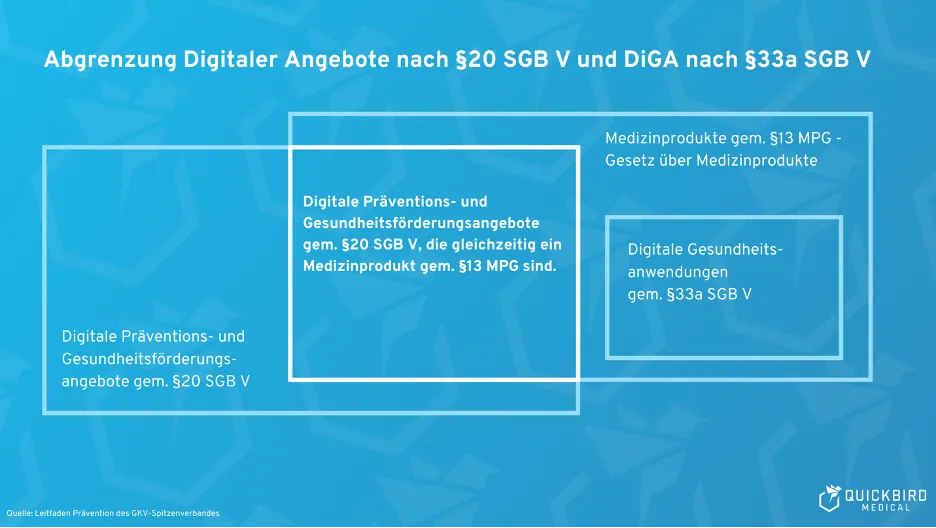

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass es eben keine reinen Präventionsangebote sind. Sie dienen der Therapie von Krankheiten. Von der ZPP zertifizierte Angebote sollen Erkrankungen hingegen vorbeugen.

Zudem sind DiGA zwangsläufig Medizinprodukte (der Risikoklasse I, IIa oder IIb) nach MDR. Präventionsangebote können zwar ebenfalls als Medizinprodukte zugelassen sein (siehe Abbildung), das ist aber keine Voraussetzung für die Zertifizierung.

Erfahren Sie mehr darüber in unserem Artikel zu dem Thema DiGA.

5. Die vier Handlungsfelder der Prävention und Gesundheitsförderung

Es gibt vier Handlungsfelder, innerhalb derer Angebote grundsätzlich zertifizier- und erstattbar sind:

5.1 Bewegungsgewohnheiten

Unter Bewegungsgewohnheiten zählen beispielsweise Maßnahmen, die Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft fördern, Phasen der Inaktivität (z.B. Sitzen) verkürzen oder die Bewegungszeit verlängern. Auch Angebote zur Sturzprävention fallen in diese Kategorie. Allgemein geht es hier um alle Angebote, die auf die Steigerung physischer und/oder sportlicher Aktivität abzielen.

5.2 Ernährung

Angebote dieser Kategorie haben das Ziel, eine abwechslungsreiche und ausgewogene – also gesundheitsförderliche – Ernährung zu erzielen, und zum achtsamen Essen anzuregen. Zudem geht es darum, den Verzehr gesunder Lebensmittel zu fördern, und jenen ungesunder zu reduzieren.

5.3 Stress- und Ressourcenmanagement

Kurse in diesem Bereich zielen darauf ab, das allgemeine Stresserleben zu verändern, und Techniken zur Entspannung und zum Umgang mit Stress zu vermitteln. Das kann beispielsweise durch Achtsamkeitsübungen oder die Stärkung von Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit erreicht werden. Auch Angebote zur Verbesserung der Schlafqualität fallen in diese Kategorie.

5.4 Suchtmittelkonsum

Im Handlungsfeld Suchtmittelkonsum geht es um Angebote zur Reduktion von z.B. Tabak- und Alkoholkonsum. Hier kann beispielsweise bei der Häufigkeit oder der Menge des Konsums angesetzt werden.

6. Kriterien & Leitfaden zur Zertifizierung digitaler Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote durch die ZPP

Im Folgenden erläutern wir, welche Anforderungen Sie dafür erfüllen müssen und wie die Zertifizierung abläuft. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Leitfaden Prävention unter Kapitel 7.

6.1 Gesundheitlicher Nutzen

Der gesundheitliche Nutzen stellt im Grunde die Daseinsberechtigung Ihres Produkts dar. Er leitet sich vom Handlungsfeld ab, in dem Ihr Angebot eingesetzt werden soll.

Ist Ihr Handlungsfeld definiert, gilt es auszuarbeiten, inwiefern Ihr Produkt hier einen Mehrwert liefern kann. Diesen Mehrwert müssen Sie anschließend durch eine Studie nachweisen (mehr hierzu weiter unten). Welche Endpunkte zulässig sind, erfahren Sie im Dokument Kriterien zur Zertifizierung digitaler Präventions- und Gesundheitsförderungangebote.

Einige Beispiele für Endpunkte sind:

- Steigerung der Bewegungszeit (Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten)

- Reduktion des Zuckerkonsums (Handlungsfeld Ernährung)

- Stärkung des Selbstwertgefühls (Handlungsfeld Stress- und Ressourcenmanagement)

- Reduktion der wöchentlichen Trinkmenge (Handlungsfeld Suchtmittelkonsum)

6.2 Anforderungen an die Studie

Ziel der Studie ist, einen Effekt Ihres Angebots über einen bestimmten Zeitraum hinweg nachzuweisen. Ein Vorteil: Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe ist nicht notwendig (aber selbstredend nicht ausgeschlossen), stattdessen ist ein intraindividueller Vergleich ausreichend. Dazu werden die definierten Endpunkte zu vorgegebenen Zeitpunkten gemessen und miteinander verglichen, um die Verbesserung durch Ihr Angebot zu evaluieren.

Es besteht die Möglichkeit zur vorläufigen Zulassung vor dem vollständigen Nachweis des gesundheitlichen Nutzens für zunächst ein Jahr, sofern alle anderen Kriterien erfüllt werden.

Sofern die Studie erfolgreich war, wird Ihre Anwendung anschließend für drei Jahre durch die Zentrale Prüfstelle Prävention anerkannt.

6.3 Verfügbarkeit individueller Unterstützung

Auch wenn es sich bei Ihrem Angebot um eine Web-Anwendung oder eine mobile App handelt, ist persönliche Unterstützung und Erreichbarkeit Pflicht. Dies umfasst insbesondere den Nutzer-Support, welcher bei technischen, inhaltlichen und gesundheitlichen Themen unterstützt. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine einzelne Person (z. B. Sie selbst) oder ein größeres Team handeln. Obligatorisch ist dabei, die Qualifikation der involvierten Personen sicherzustellen (z.B. durch entsprechenden Studienabschluss) und eine Einweisung in das Angebot dokumentiert zu geben.

6.4 Qualität

Ihr Angebot muss eine klar definierte Zielgruppe haben, und auch auf mögliche Kontraindikationen hinweisen. Alle inhaltlichen Aussagen, sowohl in der Anwendung selbst als auch in deren Marketing, müssen durch Quellen belegt sein. Zum Beispiel:

- “Regelmäßiges Ausdauertraining reduziert Ihr Herzinfarktrisiko.”

- “Progressive Muskelrelaxation trägt zu einer Reduktion des Stresserlebens bei.”

- “Der Konsum sozialer Medien vor dem Einschlafen verringert die Schlafqualität.”

Außerdem tragen Sie Verantwortung dafür, dass Nutzer verstehen, wie Ihr Angebot funktioniert. Beachten Sie, dass nicht nur Nutzer des Angebots, sondern auch etwaige eingebundene Personen (z.B. Coaches) durch entsprechende Anleitungen eingewiesen werden müssen.

6.5 Nutzerfreundlichkeit und Usability

Die Schnittstelle zwischen Mensch und digitaler Technik ist schon lange ein großes Thema. Ganze Forschungsfelder beschäftigen sich mit Fragen rund um die Gestaltung von Nutzeroberflächen. Auch bei digitalen Präventionsangeboten spielt diese eine zentrale Rolle. Die Ziele sind hier:

- Hohes Engagement der Nutzer

- Positives Nutzungserlebnis (User Experience)

Dies kann etwa durch den Einsatz von Gamification-Elementen, oder durch viele interaktive Inhalte erreicht werden.

Wichtige Quelle zur Umsetzung der Nutzerfreundlichkeit u.a. ist die Norm ISO 9241, auf die im Leitfaden des GKV explizit verwiesen wird.

6.6 Datenschutz & Datensicherheit

Im Bereich Datenschutz gilt es, die Vorgaben der DSGVO ebenso umzusetzen, wie die Vorgaben deutscher Datenschutzgesetze wie dem BDSG und SGB I. Entscheidend ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Daten Ihre App verarbeitet und welche weiteren Parteien (Auftragsverarbeiter) eingebunden sind.

Abseits des Datenschutzes ist auch die Datensicherheit (bzw. Informationssicherheit) ein zentrales Thema, dem genügend Beachtung geschenkt werden sollte. Der GKV-SV fordert beispielsweise die Etablierung eines zertifizierten Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach ISO 27001. Zusätzlich müssen Sie sich bei der Entwicklung des Produkts an die TR-03161 des BSI halten. Dabei handelt es sich um eine “Technische Richtlinie” für die Entwicklung von Anwendungen im Gesundheitswesen, die diverse Aspekte der Datensicherheit beschreibt.

6.7 Weitere gesetzliche Anforderungen

Die Identifikation und Umsetzung weiterer gesetzlicher Anforderungen sind ganz grundsätzlich Ihre Obliegenheit als Anbieter. Neben Datenschutzvorgaben und den Anforderungen des Leitfadens Prävention könnte dies zum Beispiel die Medical Device Regulation (MDR) sein. Dies ist der Fall, wenn es sich bei Ihrem Produkt um ein Medizinprodukt handelt. Eine Hilfestellung bei der Erörterung, ob Ihr Produkt der MDR unterliegt, ist unser Blogartikel zu diesem Thema.

6.8 Antrag und Zertifizierung

Nach Abschluss der Entwicklung steht der Zertifizierungsprozess an. Dieser wird über das Online-Portal der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) abgewickelt. Sobald Sie einen Account angelegt haben, tragen Sie Ihr Angebot als “Kurskonzept” ein. Die Prüfung dauert nach Angaben der ZPP maximal 10 Werktage und ist für Sie kostenfrei. Beachten Sie aber, dass die Prüfung Ihres Angebots und etwaig eingebundener Personen (Kursleiter) separat erfolgt. Mehrere Prüfprozesse können jedoch zeitgleich initiiert werden.

Der Zertifizierungsprozess kann auch nach einer Ablehnung wieder neu gestartet werden. Die Gründe einer Ablehnung sollten durch die ZPP kommuniziert werden, um Ihnen die notwendigen Anpassungen zu ermöglichen.

Nach erfolgreicher Zertifizierung wird Ihrem Kurs eine individuelle ID zugewiesen, und er im Verzeichnis der ZPP aufgenommen.

7. Weitere Wege in die Kostenerstattung durch Krankenkassen

Neben der Zentralen Prüfstelle Prävention gibt es außerdem einige weitere Wege, die Software-Herstellern die Kostenerstattung im deutschen Gesundheitssystem ermöglichen. Dazu gehören unter anderem:

- Überblick über alle Wege in die Kostenerstattung: Zu unserem Whitepaper

- Kostenerstattung für Software im Krankenhaus: Zu unserem Whitepaper

- Digitale Gesundheitsanswendungen – DiGA-Verfahren: Zu unserem Leitfaden

- Selektivverträge mit Krankenkassen: Zu unserem Leitfaden

- Erstattung von Software im GKV-Hilfsmittelverzeichnis (HMV): Zu unserem Leitfaden

- Digitale Pflegeanwendungen – DiPA-Verfahren: Zu unserem Leitfaden

- NUB als Kostenerstattung für Software-Produkte im Krankenhaus: Zu unserem Leitfaden

Neben den genannten Wegen in die Erstattung lohnt auch der Blick auf öffentliche Fördermöglichkeiten, die den Weg dahin überbrücken können. Allen voran lohnt sich ein Blick auf den Innovationsfonds des G-BA, der digitale Versorgungslösungen in frühen Phasen finanziell unterstützt.

Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Leitfaden zum Innovationsfonds: Zum Leitfaden

8. Fazit

Mit dem Rahmen für digitale Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote hat der Gesetzgeber eine wichtige Lücke geschlossen, die die Konzeption der DiGA als rein kurative Anwendung offengelassen hat. Die Anforderungen an entsprechende Lösungen sind in angemessener Form gegenüber der DiGA entschärft, aber keinesfalls zu unterschätzen.

Dennoch kann ein alltagstaugliches digitales Kursangebot neben dem gesundheitlichen Nutzen für die Anwender auch für Kursanbieter ein interessantes Geschäftsmodell sein.

QuickBird Medical bietet eine Plattform für digitale Gesundheitskurse an, und entwickelt bei Bedarf individuelle Präventions-Software-Lösungen. Kontaktieren Sie uns gern, falls Sie eine App oder Web-Anwendung im Präventions-Bereich planen.