Deutschland hat 2020 als erstes Land DiGA in der regulären Gesundheitsversorgung etabliert. Somit können digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in einem strukturierten, transparenten Prozess zugelassen werden. Nach Zulassung können DiGA dann von Ärzten ähnlich wie Medikamente verschrieben werden. Die Kosten werden von den Krankenkassen erstattet.

Dieser Prozess für die Zulassung von DiGA diente als Vorbild für Länder wie Frankreich und Belgien. Beide Länder entwickelten daran angelehnte Zulassungs- und Erstattungsprozesse. Auch in Österreich ist es geplant, DiGA in die reguläre Gesundheitsversorgung zu integrieren.

Bedingt durch ihre Lage ist auch ein Blick in die Schweiz interessant. Dort werden digitale Gesundheitsanwendungen „dGA“ genannt. Kommt das deutsche DiGA-Modell im nächsten Schritt auch in die Schweiz? Und welche Erstattungsmöglichkeiten für dGA gibt es dort jetzt schon?

Update Dezember 2025: Mit Beginn zum 1. Juli 2026 übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung in der Schweiz u.a. die Kosten für digitale Gesundheitsanwendungen zur kognitiven Verhaltenstherapie bei leichten bis mittelschweren depressiven Episoden. Mehr dazu finden Sie im unten stehenden Fachartikel.

Wir widmen uns in diesem Artikel

- den grundsätzlichen Eigenschaften des schweizerischen Gesundheitssystems

- der Frage, ob dGA in der Schweiz eine feste Definition haben

- den bisherigen Erstattungsmöglichkeiten und

- der Frage, ob ein DiGA-ähnlicher Zulassungsprozess in der Schweiz etabliert wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Überblick: Aufbau des Gesundheitssystems und der Krankenversicherung der Schweiz

- 2. Anforderungen an DiGA

- 3. Definition von DiGA in der Schweiz

- 4. Aktuelle Erstattungsmöglichkeiten für DiGA

- 5. Zukunft: DiGA-Fast-Track bald in der Schweiz?

- 6. Fazit

1. Aufbau des Gesundheitssystems und Krankenversicherung

Zum besseren Verständnis, auf welches Umfeld DiGA in der Schweiz treffen, schauen wir uns zuerst an, wie das Gesundheitssystem dort funktioniert. Dies ist insofern von Bedeutung, als die historisch gewachsenen Gesundheitssysteme europäischer Länder selten miteinander vergleichbar sind: Unterschiede in Aufbau, Zuständigkeiten und Institutionen sowie Finanzierungssystemen erzeugen schlussendlich sehr unterschiedliche Anreizsysteme für alle beteiligten Gruppen.

Die Schweiz als Land in Europa, aber außerhalb der EU, ist hier keine Ausnahme.

1.1 Das Gesundheitssystem

Das schweizerische Gesundheitssystem ist dezentral organisiert. Während Gesetze und Vorschriften auf Bundesebene gelten, liegt die praktische Umsetzung bei den weitgehend autonom entscheidenden Kantonen: Ein Kanton in der Schweiz ist ein Gebiet mit eigener Regierung, eigenem Parlament und eigenen Gesetzen, das zusammen mit anderen Kantonen die Schweiz bildet.

Auch die Krankenversicherung ist kantonal sowie privatwirtschaftlich organisiert. Dies führt zu einer zersplitterten Gesundheitslandschaft, die jedoch für die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen eine sehr hochqualitative Versorgung bei gleichzeitig hoher finanzieller Eigenbeteiligung bietet.

Während auf Bundesebene vor allem die Gesetzgebung angesiedelt ist, können die Kantone die Umsetzung weitgehend selbst gestalten. Dadurch entsteht eine fragmentierte Gesundheitslandschaft.

1.2 Die Krankenversicherung

Seit 1996 gilt in der Schweiz eine Versicherungspflicht für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP). Die OKP deckt Gesundheitskosten, sobald die jährliche Mindestbeteiligung überschritten ist. Versicherte tragen weiterhin 10 % der Kosten bis zu einem Maximum von derzeit 700 Franken (Erwachsene) bzw. 350 Franken (Kinder) pro Jahr.

Die Beiträge variieren je nach Wohnort, Alter, gewählter Selbstbeteiligung (Franchise), Zusatzleistungen und Versicherungsmodell. Sie werden von den rund 40 Versicherern individuell festgelegt und jährlich vom Bundesamt für Gesundheit freigegeben. Arbeitgeber leisten keinen Beitrag.

Das Bundesamt für Gesundheit legt gültig für die gesamte Schweiz fest, welche Leistungen im Rahmen dieser Pflichtversicherung übernommen werden. Darüber hinaus bieten Krankenversicherungen eine Vielzahl an Zusatzversicherungen und Spezialtarifen an.

Die hohe Eigenbeteiligung der Versicherten, steigende Kosten und wachsende Prämien stellen das System vor große Herausforderungen.

2. Anforderungen an DiGA

In unserem Artikel „Medizinprodukte und die Schweiz: Was Sie über MepV und MDR wissen müssen“ finden Sie eine detaillierte Aufstellung dazu, welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen, um Ihr Software-Medizinprodukt in der Schweiz auf den Markt bringen zu können. Unberührt davon ist das Thema der Erstattung:

- Zulassung bedeutet, dass ein Medizinprodukt offiziell in der Schweiz verkauft und verwendet werden darf. Dafür muss das Produkt vereinfacht gesprochen nachweisen, dass es sicher ist und seinen medizinischen Zweck erfüllt. Die Zulassung wird durch gesetzliche Vorgaben geregelt. Mehr dazu finden Sie in unserem Leitfaden zur Medizinprodukt-Zulassung in der Schweiz.

- Erstattung bedeutet, dass etwa die Krankenversicherungen die Kosten für ein Produkt ganz oder teilweise übernehmen, sodass Patienten nicht (alles) selbst zahlen müssen.

In diesem Artikel geht es vor allem um Letzteres: alle Wege in die Erstattung für digitale Gesundheitsanwendungen in der Schweiz.

3. Definition von dGA: DiGA in der Schweiz

Vom Bundesamt für Gesundheit wurden DiGA im aktualisierten „Faktenblatt Vergütung von digitalen Gesundheitsanwendungen im Rahmen der OKP“ im November 2024 folgendermaßen definiert:

Unter digitalen Gesundheitsanwendungen (dGA) werden Produkte verstanden, welche zur Gesundheitsförderung, zur Unterstützung und Information von Patientinnen und Patienten, oder zu medizinischen Zwecken dienen und digitale Technologien nutzen.

Bei einer dGA kann es sich um eine Software, eine App, ein mobiles Gerät (z.B. Sensoren für die Erfassung von Körperparametern und Software zur digitalen Auswertung oder Übermittlung), oder auch um eine Kombination davon handeln. Auch kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Anwendung kommen. Ebenfalls kann eine dGA in Kombination mit einem nicht digitalen physischen Produkt (z.B. Personenwaage) zur Anwendung kommen. dGA können zur Selbstanwendung durch Patientinnen und Patienten oder gesunden Personen bestimmt sein oder zur Anwendung durch Fachpersonal.

Die Schweiz nutzt eine sehr breite Definition für digitale Gesundheitsanwendungen, die hier „dGA“ genannt werden.

Folgende Zwecke für eine dGA sind also möglich:

- Gesundheitsförderung (z. B. Fitness-, Ernährungs-, Bewegungs- oder Wellness-Apps)

- Unterstützung und Information (allgemeine, krankheitsbezogene Informationen und Verhaltensempfehlungen, ggf. mit Symptomtracking; wenn zur Information von Gesundheitspersonal gedacht, auch medizinischer Zweck denkbar)

- Medizinischer Zweck (Früherkennung, Verhütung, Diagnose, Überwachung, Prognose, Behandlung oder Linderung sowie Pflege von Krankheiten oder deren Folgen oder bei Mutterschaft)

Folgende Produktarten sind eingeschlossen:

- Software-Produkte

- Produkte, die Sensoren enthalten

- Produkte, die zusammen mit externer Hardware zur Anwendung kommen.

Nur für Produkte mit medizinischem Zweck ist dabei die Medizinprodukteverordnung (MepV) relevant.

Mehr zu verschiedenen Erstattungsmöglichkeiten von digitalen Gesundheitsanwendungen finden Sie im nächsten Kapitel.

4. Aktuelle Erstattungsmöglichkeiten für dGA

Nun interessieren Sie sich vermutlich dafür, ob DiGA im Rahmen des schweizerischen Gesundheitssystems vergütet werden können und ob es einen speziellen Zulassungsprozess gibt wie den deutschen DiGA-Fast-Track.

Digitale Gesundheitsanwendungen mit medizinischem Zweck werden in der Schweiz wie jedes andere (nicht-digitale) Medizinprodukt behandelt. Ein immer noch aktuelles Diskussionspapier aus dem Jahr 2022 skizziert folgende Möglichkeiten:

4.1 Vergütung innerhalb MiGel (Mittel- und Gegenständeliste)

DiGA können vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in die Leistungen der OKP (obligatorische Krankenpflegeversicherung) aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um die Mindestversorgung, die Krankenversicherer ihren Versicherten anbieten müssen. Was zu dieser Mindestversorgung gehört, wird immerhin auf nationaler Ebene durch das BAG festgelegt und gilt somit in allen Kantonen.

Dafür müssten DiGA in die “Mittel- und Gegenstände-Liste” (MiGeL) aufgenommen werden, eine Art Hilfsmittelverzeichnis wie es auch in Deutschland existiert. Dort sind alle Hilfsmittel gelistet, die von der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) übernommen werden. Beispiele wären Rollstühle oder Hörgeräte. Für jedes Produkt sind Produktgruppen, Preisobergrenzen, Mengen und Voraussetzungen für die Kostenübernahme aufgeführt.

Das MIGEL-Verzeichnis in der Schweiz ist für digitale Gesundheitsanwendungen nur bedingt geeignet, da die dort vorgesehenen Prozesse zur Abbildung von Innovationen zu langwierig sind. Sie dauern oftmals mehrere Jahre und stehen damit im starken Kontrast zu den kurzen Innovationszyklen digitaler Technologien.

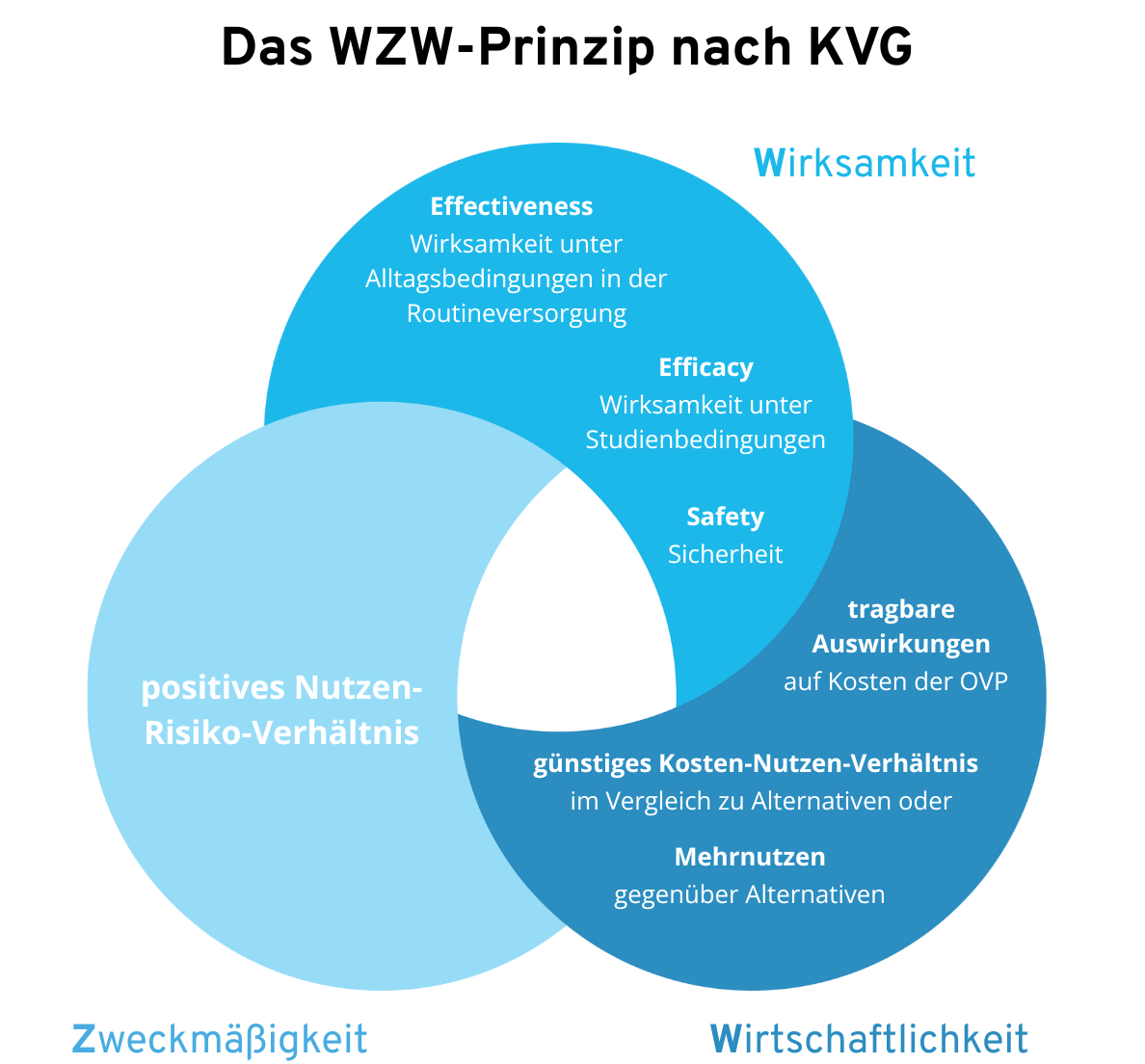

Zusätzlich zur Einhaltung der Regeln nach MepV müssen Medizinprodukte für die Aufnahme in die MiGeL das sogenannte WZW-Prinzip erfüllen. Sie werden bei Antragstellung zur Vergütung nach OKP geprüft auf

- Wirksamkeit

- Zweckmäßigkeit

- Wirtschaftlichkeit

Das WZW-Prinzip nach KVG

Quelle: Kohler, S., & Rau, A. (2023, 26. April). Vergütung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in der Schweiz. VISCHER.

Aktuelle Entwicklungen: Hier kam es Ende 2025 zu den ersten positiven Entwicklungen. Mit Beginn zum 1. Juli 2026 übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für DiGA zur kognitiven Verhaltenstherapie bei leichten bis mittelschweren depressiven Episoden sowie bei wiederkehrenden depressiven Störungen, die als Ergänzung oder Überbrückung zur Psychotherapie eingesetzt werden. Die als erste in der MiGeL aufgeführte DiGA ist die in Deutschland bereits dauerhaft gelistete DiGA deprexis“.

4.2 Vertrauensprinzip und ärztliche Leistungen

Für DiGA, die im Zusammenhang mit ärztlichen Leistungen stehen, kommt das sogenannte Vertrauensprinzip zur Anwendung. Dieses besagt, dass bei ärztlichen Leistungen grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass sie den gesetzlichen Anforderungen an Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechen.

Aber:

Derzeit bestehen noch Unklarheiten bezüglich der konkreten Anwendung dieses Prinzips auf digitale Anwendungen. Aktuell gibt es zudem keine spezifisch auf digitale Leistungen ausgerichteten Abrechnungsmodelle im ärztlichen Tarifwesen. Auch die Integration solcher Leistungen in bestehende ärztliche Tarife ist noch nicht abschließend geregelt.

4.3 Fallpauschalen

Fallpauschalen kommen bisher vor allem im stationären Bereich zur Anwendung, sind aber auch für den ambulanten Bereich vorgesehen. DiGA könnten Bestandteil eines umfassenden Behandlungsprogrammes sein, das pauschal vergütet wird. In solchen Fällen muss klar definiert sein, welche Leistungen Bestandteil der Pauschale sind und wie diese tariflich berücksichtigt werden.

DiGA könnten insbesondere dann eingebunden werden, wenn sie Bestandteil eines standardisierten Behandlungspfades sind, der auch ärztliche Verordnungen und fachliche Begleitung der Patienten umfasst.

4.4 Komplexpauschalen (Bundled Payments)

Komplexpauschalen fassen verschiedene Leistungen eines Behandlungspfades über mehrere Leistungserbringer hinweg zusammen und vergüten diese pauschal. Sie können insbesondere bei planbaren Eingriffen und der Versorgung chronisch Erkrankter eingesetzt werden. Es handelt sich um eine relativ neue Möglichkeit zur Leistungsabrechnung.

Dabei werden Behandlungspfade definiert, die unterschiedliche Leistungsbestandteile (z. B. ärztliche Leistungen, DiGA, begleitende Betreuung) umfassen.

Neue Vergütungsmodelle wie die Komplexpauschalen haben es jedoch schwer, weil die bestehenden Strukturen und fehlende Anreize der Tarifpartner diesen im Weg stehen. Hürden sind unter anderem die unzureichende Einbindung der Leistungserbringer, die doppelte Spitalfinanzierung, der Kontrahierungszwang – also die Pflicht der Krankenkassen, mit allen zugelassenen Leistungserbringern Verträge abzuschließen – sowie das Verbot von Mehrjahresverträgen und rechtliche Unsicherheiten.

4.5 Leistungspflicht in Evaluation

Gemäß Art. 33, Abs. 3 KVG kann der Bundesrat vorsehen, dass neue oder umstrittene Leistungen – auch digitale – im Rahmen einer befristeten Leistungspflicht unter bestimmten Bedingungen vergütet werden, solange ihre Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit noch nicht abschließend geklärt sind. Dieses Verfahren wird als „Leistungspflicht in Evaluation“ bezeichnet. Eine Checkliste des Bundes dient der Bewertung, ob eine DiGA in dieses Verfahren aufgenommen werden könnte.

4.6 Pilotprojekte im Rahmen des KVG

Nach Art. 59b E-KVG können Pilotprojekte initiiert werden, um neue Modelle zur Kostensteuerung, Qualitätssicherung oder Digitalisierung zu testen. Diese Projekte können gezielte Ausnahmen im KVG-Rahmen erhalten, sind jedoch zeitlich und räumlich begrenzt und unterliegen einer Evaluation.

Für deren Durchführung ist eine Einigung zwischen den beteiligten Tarifpartnern erforderlich, ebenso wie substanzielle Vorleistungen durch die Projektpartner. Die Ergebnisse solcher Pilotprojekte könnten als Grundlage für spätere gesetzliche Anpassungen dienen, insbesondere bei der Entwicklung neuer Vergütungs- oder Versorgungsmodelle.

4.7 Selbstzahler und Krankenzusatzversicherungen

Zuletzt sei noch die Möglichkeit erwähnt, eine DiGA schlicht als Medizinprodukt auf den Schweizer Markt zu bringen und individuell an Selbstzahler zu vermarkten oder mit zugelassenen privaten Krankenversicherern in Verhandlungen über eine Kostenübernahme im Rahmen privater Zusatzversicherungen zu treten. In einem Leitfaden des Digital Center Bülach (LinkedIn) wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Kostenübernahme durch einen oder mehrere Krankenversicherer die Übernahme über die zuvor beschriebenen Wege ausschließt. Andersherum gilt dies genauso.

5. Zukunft: DiGA-Fast-Track bald in der Schweiz?

Nun stellt sich die Frage, ob sich die Schweiz von ihren Nachbarländern inspirieren lässt, einen gesonderten Zulassungs- und Erstattungsprozess für „dGA“ zu etablieren, Stichwort DiGA-Fast-Track.

Bei einem Blick in die Strategie eHealth Schweiz 2.0, ist jedoch von DiGA nichts zu lesen. “Digitale Anwendungen” sind im Rahmen der Strategie lediglich in Form des elektronischen Patientendossiers erwähnt. Dies scheint allerdings noch nicht den Vorstellungen des Gesetzgebers nach umgesetzt zu sein, da eine Weiterentwicklung im Sommer 2023 vom Bundesrat veranlasst wurde.

Auch im Anschlussprogramm DigiSanté: Förderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen werden keine Pläne zur Implementierung von speziellen Zulassungs- und Erstattungswegen für DiGA erwähnt. Zentrales Ziel des Programms ist, dass “der Rückstand der Schweiz in der Digitalisierung des Gesundheitswesens aufgeholt” wird.

Dennoch ist eine vorsichtige Öffnung der OKP für digitale Therapien erkennbar. Die geplante Aufnahme digitaler Anwendungen zur kognitiven Verhaltenstherapie in die Leistungspflicht ab dem 1. Juli 2026 zeigt, dass digitale Gesundheitsanwendungen zumindest indikationsspezifisch zunehmend als regelversorgungsfähig angesehen werden. Dies könnte mittelfristig auch die Diskussion um strukturiertere Zulassungs- und Erstattungswege für weitere digitale Anwendungen befördern.

6. Fazit: Erstattung von dGA

In der Schweiz sind digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bisher nicht als eigenständige Kategorie in die obligatorische Krankenpflegeversicherung integriert, und es existieren keine speziellen Zulassungs- oder Erstattungswege wie der DiGA-Fast-Track in Deutschland. Erste Ansätze, digitale Gesundheitsanwendungen über Zusatzversicherungen oder spezielle Programme anzubieten, sind vorhanden, bleiben jedoch begrenzt. Mit den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Psychotherapie-Anwendungen, könnte sich aber langfristig die MiGeL als ein vielversprechender Erstattungsweg für DiGA-Hersteller in der Schweiz etablieren.

Über unseren Newsletter halten wir Sie zum Stand von DiGA in der Schweiz und anderen Ländern auf dem Laufenden.

Für einen Überblick über den Erstattungsprozess von digitalen Gesundheitsanwendungen in anderen Ländern der EU sehen Sie sich folgende Whitepaper und Fachartikel an:

- DiGA in Deutschland

- DiGA in Frankreich

- DiGA in Belgien

- DiGA in Österreich

- DiGA in Italien

- Überblick über Zulassung von DiGA in allen Ländern der EU

Über uns: Wir bei QuickBird Medical entwickeln digitale Gesundheitsanwendungen und medizinische Software auf Auftragsbasis für Kunden der Gesundheitsbranche. Hierfür sind wir nach ISO 13485 und ISO 27001 zertifiziert. Wenn Sie ein digitales Produkt im Gesundheitswesen planen, setzen Sie sich gern mit uns über das Kontaktformular in Verbindung.